[소셜TV 1] 왜 소셜 TV인가?...시작된 변화

[소셜TV 2] 소셜TV 초기 비즈니스 모델, N스크린의 한계

[소셜TV 3] 개인창작 소셜TV, MCN의 급부상

[소셜TV 4] 소셜 입은 콘텐츠가 날개 단다

소셜TV란 TV(내지 방송) 콘텐츠와 소셜 미디어 콘텐츠를 함께 이용해 TV 시청 자체를 소셜한 것으로 만드는 것이며, TV를 시청하면서 시청 중인 콘텐츠와 관련한 의견이나 감정 등을 같은 공간에 있지 않은 다른 사람들과 소셜 미디어를 통해 서로 표현하고 소통하는 매체이다. 소셜TV의 현재와 미래를 짚는다.

시작된 변화

우리나라 사람들이 이용하는 전체 여가시간 중에서 미디어 이용시간이 거의 절반을 차지하는데, 미디어 이용시간 중 TV 이용시간이 다시 절반을 차지하고 있는 추세가 지속되고 있다. 또한, 지난 90년대 초반에 케이블TV로부터 시작된 유료TV 시대가 성숙하면서 TV 콘텐츠는 기하급수적으로 증가했다.

한편, 인터넷의 발전으로 TV에서도 인터넷을 이용한 TV 방송이 화두로 부상하며 ‘스마트 TV(Smart TV)’라는 개념이 발전하게 된다. 이는 물리적으로는 인터넷에 접속된 TV, 즉 커넥티드 TV(Connected TV)를 전제로 하며 이제는 TV에 와이파이가 내장되어 무선으로 인터넷에 접속되는 환경으로 일반화됐다.

2010년 구글TV를 시작으로 OS 이용 환경 차원에서 사용되기 시작한 스마트TV가 이제는 인터넷 접속을 전제로 한 독자적 서비스 플랫폼 환경에서 다양한 인터넷 콘텐츠를 제공 가능한 TV로 진화했는데, 모든 유형의 콘텐츠 간 경계가 불분명해지고 콘텐츠 간 융합이 가능해지면서 TV를 비롯한 인터넷/모바일 디바이스 상에서 방송 이외에 다양한 인터넷/모바일 콘텐츠를 서비스해주는 것을 의미하게 됐다.

한편, 시스코는 지난 2011년 3월 <TV의 미래>라는 보고서에서 업계 전문가 50인과의 인터뷰를 통해 10가지 TV의 미래를 전망했는데, 수년이 지난 지금 다시 한 번 곱씹게 한다. 열 가지는 다음과 같다.

첫째, 채널이 사라진다(Channels go away)는 것이다. 점차 개인화된 온디멘드 스트리밍(On demand streaming) 콘텐츠 이용 확대로 인해 일방향의 채널 서비스가 점차 사라질 것이며, 필요 이상의 채널 수 및 콘텐츠 량의 폭발적 증가로 인해 채널 가치 하락이 눈앞에 펼쳐질 것이라는 예견이다. 실제로 우리는 점차 특정 드라마를 시청하면서 더 이상 채널과 연결짓는 습관을 버리기 시작했다. 모바일 애플리케이션을 통한 드라마 시청이 실시간으로 가능해졌기 때문이다. 채널보다는 앱 이름을 익히는 것이 더 익숙해지는 듯하다.

둘째는 리모컨도 사라진다(Kiss the remote goodbye).음성 및 동작 인식 기술의 보편화와 모바일 기반 다양한 스마트 디바이스 수의 증가로 리모콘의 가치가 하락할 것이라는 예견이다. 아직 리모컨은 TV를 보는 주요 수단으로 자리하고 있으나, 리모컨을 ‘업앤다운’(Up and down) 하는 대신, 우리의 음성을 사용하는 것이 대안이 되기 시작했다(송민정 2013. 9.16).

셋째는 스크린의 편재화(Screens do anything, anywhere)이다. 스마트폰·태블릿 등의 모바일 디바이스 외에도 프로젝터를 활용한 미디어월(Media wall), 게임기 등의 디스플레이 화면을 활용한 TV 시청이 가능해질 것으로 내다본다. 이 또한 이미 모바일 디바이스를 가진 사람들에게는 일상적인 일이 됐고, 어디서나 스크린을 볼 수 있는 환경을 우리는 이미 N스크린 환경이라 명명하기 시작했다(송민정, 2014). 뒤에서 이를 세컨드 스크린이라는 용어로 설명하겠다.

넷째, 광고의 개인화(Ads get personal)이다. 유료TV에서의 VOD 이용이 증가해 프로그램 전후 광고 및 중간 광고의 효과가 점차 하락할 것이며, 연령이나 취향·성별 등을 고려한 타깃광고가 확대될 것이라는 예견이다. 실제로 우리나라 유료TV의 VOD 이용은 날로 증가 추세에 있으며, 사람들은 점차 유료TV 채널에서 제공되는, 대부분 프로그램과 무관한 광고에 대해 환멸을 느끼기 시작했다(송민정 2013. 9.16). 대표적인 광고가 대리운전 광고임은 주지하는 바이다.

다섯째는 TV 시청의 몰입화(Don’t just watch-get involved)이다. 이는 점차 확대되는 소셜미디어를 이용해 시청자의 TV 콘텐츠 시청이 단순 시청이 아닌 몰입 수준의 이용으로 발전할 것이라는 예측이다. 이러한 소셜미디어와 TV의 동시 이용을 특히 ‘소셜TV’라고 부르기 시작했는데, 이미 미국 방송업계에서는 소셜미디어의 대표격인 소셜 네트워크 서비스(Social Network Service; SNS)가 TV 시청자의 특정 채널 고정 및 몰입을 유도하고 지속적인 시청률을 견인하는 도구로 활용될 수 있다는 인식을 갖기 시작했다.

실제로 2013년 닐슨과 야후가 공동으로 조사해 발표한 자료에 따르면, 모바일 인터넷 이용자의 약 86%가 TV 시청 중 모바일 단말을 통해 SNS, 문자 메시지, 웹 서비스 등을 동시에 사용하고 있다.

누구나·언제나·어디서나

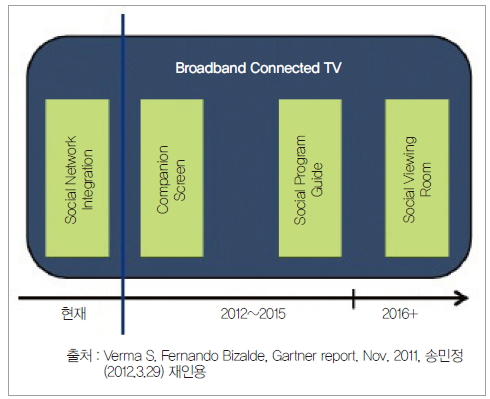

그림 1. 시기별로 보는 소셜TV 서비스 시나리오

여섯째, 가상 환경에서의 동시 시청(Watch together, virtually)으로, SNS에서의 동시 참여로 TV콘텐츠 감상 공유가 가능해진다는 것이다. 시스코의 보고서 발간과 비슷한 시기인 2011년에 미국 매사추세츠공과대학(MIT)이 발간한 테크놀로지 리뷰에서도 ‘소셜TV’를 세상을 바꿀 10대 주요 새 기술로 지목한 바 있다.

그 주요 배경은 2010년 2월 6일 개최된, 미국에서 1억 명 이상이 시청하는 인기 스포츠 경기인 미식축구 챔피언 결정전인 슈퍼볼(Super Bowl) 생방송 동안에 트위터 이용자들이 1초당 4천개가 넘는 메시지를 전송해 2010년 남아공월드컵 당시 기록했던 통계 수치를 훨씬 뛰어넘었다는 기록이다. 이는 스포츠 이벤트 사상 역대 최고의 트위팅으로 기록됐다. 또한, 2013년 미국 ABC 네트워크 방송에서 중계된 오스카상 시상식은 전년보다 약 3배 많은 소셜TV 활동을, 2012년 슈퍼볼 게임 때도 전년보다 3배 많은 소셜TV 활동량이 집계된 바 있다(한은영 2013).

일곱째는 실감형 TV의 실현(Is it real, or is it TV?)이다. 이미 익숙해진 3D 외에도 촉각이나 후각도 느끼게 하는 실감형 TV가 등장할 것이라는 전망이다. 실제로 올해부터 통신사업자들은 5G를 내세우기 시작했는데, 이는 기존과 대비해 속도가 100Gbps로 약 30배 빨라짐을 의미한다. 그렇게 되면, 시각 외에 오감 정보를 모두 전송하는 실감형 방송이 가능해진다. 홀로그램 실감방송 소요 트래픽은 3D 영상 및 입체 음향 기준 약 500Mbps로 추산된다고 한다(손현진 2015.6.3).

여덟째, 늘 곁에 있는 TV(Your TV follows you)로, 디바이스나 시간대를 불문하고 원하는 TV 콘텐츠를 어디서나 볼수 있게 된다는 전망이다. 이미 모바일 앱을 통해 원하는 방송을 어디서나 언제든지 볼 수 있는 환경을 맞이하고 있는데, 이는 앞서 언급된 N스크린 전망과 맥을 같이 하며, 동일 콘텐츠의 ‘다시보기’ 경우에 해당한다(송민정 2012.2.27).

아홉째, 일반인의 개인 창작자화(“Regular Joes” go Hollywood)이다. 전문가용 제작 장비 및 소프트웨어 사용이 편리해지고 해당 가격의 하락에 따라 시청자가 직접 제작한 방송 창작물이 증가할 것이라는 관측이다. 이 또한 최근에 붐이 일기 시작한 유튜브 상에서의 개인 창작자 채널들로 실현되고 있는 것 같다.

유튜브는 이들 채널을 묶어 창작을 지원하고, 창작자와 광고 매출을 공유하는 멀티채널네트워크(Multi Channel Network; MCN) 비즈니스 모델을 만들어냈다(한국방송통신전파진흥원 2013; 최명호 2015). MCN이 점차 미국 미디어 업계의 주목을 받기 시작하자 10대와 20대를 주 타깃으로 하는 MCN들은 만화, 코미디, 뷰티, 영화, 게임 등을 중심으로 퀄리티 높은 영상들을 선보이기 시작했고, 가입자 수와 조회건 수가 늘어나면서, 영상에 등장하는 DJ들이 스타 대열에 들어서고 있는 추세이다.

이미 드림웍스(Dreamworks)와 디즈니(Disney), 워너브라더스(Warner Bros.), 바이어컴(Viacom) 등 기존 미디어 업체들이 인수 혹은 지분 투자 등의 방법으로 MCN을 적극 활용하려는 행보를 보이고 있으며, 국내에서도 KBS가 올해 6월 MCN 공모전을 시작했다.

마지막은 창작물의 입소문화(Creation goes viral)이다. 시청자의 창작물을 토대로 한 방송 프로그램 제작물이 증가한다는 것이다. 이를 예견한 트위터의 최고경영자 딕 코스톨로는 본격적인 TV 방송산업 진출을 선언했다. 그는 미국 캘리포니아에서 열린 ‘올싱스디 컨퍼런스(the D : All Things Digital conference)’에 참석해 “TV 방송 분야에 투자를 대폭 확대하기로 했으며, 트위터와 방송사들이 상호 보완할 수 있는 것들이 매우 많다”고 말한 후 TV 방송과 연계한 광고 수익모델로 수익을 창출하겠다는 의지를 표출했고, 2013년 1월, 6초 동영상 공유 서비스인 ‘바인(Vine)’을 출시했다(박민우 2013.10.1).

이 보고서에서 소셜TV의 부상을 느낄 수 있었는데, 그 이후 다양한 보고서에서 이러한 현상이 현실로 나타나고 있다. 이에 따라 필자는 소셜TV를 중심에 두고 이의 진화 모습과 이를 바라보는 다양한 기업들의 비즈니스 전략들을 살펴보고자 한다.

먼저, 소셜TV의 개념을 정의하고, 초기 서비스로 인식된, 유료TV 기업이 제공하는 N스크린 내지 세컨드 스크린 기능을 살펴보고, 이러한 역할을 독립적으로 서비스하기 시작한 겟글루(Get Glue), 미조(Miso), 인투나우(Into Now) 등의 신규 소셜TV 앱 사례와 마지막으로 최근 가장 화두가 되고 있는 유튜브 등이 제공하는 개인 소셜TV인 MCN에 대해 살펴보는 과정을 통해 향후 진화 방향에 대해 가늠해보고자 한다.

왜 소셜TV인가?

전통적인 TV 시청의 경우, 방송사가 시청자에게 일방적으로 전송하는 콘텐츠를 수동적으로 시청하는 것인데 비해, 소셜TV는 TV와 소셜미디어의 결합을 통해 시청자의 참여와 공유를 가능케 하는 특징을 가진다. 다시 말해, 소셜TV 란 TV(내지 방송) 콘텐츠와 소셜미디어 콘텐츠를 함께 이용해 TV 시청 자체를 소셜한 것으로 만드는 것이며, TV를 시청하면서 시청 중인 콘텐츠와 관련한 의견이나 감정 등을 같은 공간에 있지 않은 다른 사람들과 소셜미디어를 통해 서로 표현하고 소통하는 것을 말한다.

시청자들은 소셜미디어를 통해 자신이 시청 중인 콘텐츠에 관한 거대한 실시간 대화에 참여하고 자신이 그런 대화의 일부가 되는 것을 배우고 있으며, 이것은 개인화된 문화나 참여적 문화의 하나로 발전하게 된다. 이를 통해 시청자들은 TV 시청 경험을 더욱 향상시키는 효과를 얻을 수 있을 뿐만 아니라, 소셜TV 서비스가 시청자와 시청자를 연결하고, 프로그램 제작자, 광고주, 여론 조사자들이 시청자들과 상호 작용할 수 있는 방법을 제시하기도 한다.

위키백과에서 소셜TV 개념 정의를 찾기는 어렵고, 페이스북 등이 대신 등장한다. 한편, 강정수 외(2012)의 소셜TV 연구 보고서에서 특징에 따라 정의된 바에 따르면, TV 프로그램 시청 중 원격 채팅을 통해 동일 프로그램을 시청하는 친구들이나 지인들과 시청 경험을 공유하는 것이다. 이는 “시청 경험의 공유”이다. 또 다른 특징은 TV 프로그램을 SNS 통계나 특정 프로그램과 연관된 트위터 스트리밍을 바탕으로 추천받는 것이다. 이는 “시청 경험의 추천”이다. 이러한 특징들을 토대로 프로그램을 시청하면서 관련 프로그램에 대한 코멘트를 허용하는 페이스북 앱을 통합한 서비스가 등장하게 된다.

소셜TV 움직임을 2011년에 세 가지 유형으로 정리한 가트너(Gartner 2011; 송민정 2012.3.29)에 의하면, 댁내 고정된 빅스크린(big screen) TV에 영향을 미칠 단계적인 소셜 네트워킹 서비스 시나리오는 동반 스크린(Companion Screen) 내지 투-스크린 앱(Two-Screen Apps), 소셜 추천(Social Recommendation) 내지 소셜 프로그램 가이드(Social Program Guide), 그리고 소셜 시청 방(Social Viewing Rooms)이다.

첫 번째 서비스 시나리오인 동반스크린은 향상된 제어 기능과 개인화된 서비스 이용 인터페이스를 제공하고, 다중차원적(multi-dimensional)이며, 특히 TV 경험 전반에 걸쳐 소셜 경험을 가능하게 한다. 이러한 앱에는 추천 툴(recommendation tool), TV 리모콘, DVR 스케쥴링(scheduling), 체크인(check-in), 게임마케팅(gamification), 소셜 채팅(social chatting), 소셜 셰어링(social sharing) 등이 가능하다. 대표적인 소셜 앱으로 미조(Miso)와 겟글루(GetGlue)가 등장해, TV프로그램 연동 트위터 외에 엔터테인먼트 체크인 앱도 출시해 새로운 가치를 제공하게 된다.

두 번째 서비스 시나리오는 추천 엔진(Recommendation engine)으로, 추천 엔진 자체의 소셜적 특성(Social feature)이 기존TV의 EPG(electronic program guides)에 영향을 주게 된다. 예컨대, 기존의 그리드 기반(gridbased)의 EPG 대신, TV 이용자는 친구 추천이나 본인의 과거 이용 데이터를 기반으로 보다 개인화된 시청(personalized & narrowed-down view)을 즐길 수 있게 된다. 예컨대, 뒤에서 소개할 컴캐스트(Comcast)의 엑스피니티(Xfinity) 앱 내 “My TV”는 시청 데이터 기반으로 실시간 및 VOD에 대한 추천 메뉴이다.

세 번째 서비스 시나리오인 소셜 시청방(Social viewing rooms)이란 비디오, TV 콘텐츠 시청과 함께 소셜 세어를 함께 하는 것이다. 소셜 셰어로는 게이밍, 스팟 보팅(spot voting), 메시징(messaging), 비디오 태깅(video tagging) 등이 있다. 이 서비스가 성공하려면 TV 시청 경험을 방해하지 않으면서 동시에 TV에서의 의사소통을 가능하게 해야 하는 노력이 요망된다. 유럽의 BBC 등 선두적인 방송사들이나 프랑스텔레콤의 오렌지(Orange)와 같은 유료TV 플랫폼은 특정 장르(스포츠, 월드이벤트 등) 중심으로 실시간으로 트위터를 모으고 메시지를 나누는 기능을 적극적으로 제공하기 시작했다.

이렇게 시작된 소셜TV 개념은 처음에 N스크린과 함께 사용되기 시작했고, 점차적으로 다양해지는 양상을 띠기 시작한다. 이에 대해서 자세히 설명한다.

송민정 교수 _ 한세대학교 신문방송학과