[생태계 관점에서 본 ‘IoT기반 스마트홈의 플랫폼’] ICT 생태계 내 플랫폼 유형

[생태계 관점에서 본 ‘IoT기반 스마트홈의 플랫폼’] IoT 기반 스마트홈 생태계 내 플랫폼 유형

CES 2015에서 세계 유수의 가전업체들은 IoT 기반의 ‘스마트홈’을 화두로 삼았다. 그리고 이 스마트홈 시장에서의 플랫폼을 선점하기 위한 가전업체들의 경쟁도 치열하게 펼치지는 모습이었다. 이번 글에서는 ICT 생태계 내 플랫폼을 유형화한 뒤 이를 바탕으로 격전지로 떠오른 IoT 기반 스마트홈 생태계 내 플랫폼 유형에 대해 살펴보고자 한다.

위키백과에 의하면, 스마트홈(Smart Home)은 자동화를 지원하는 개인 주택을 말한다. 미국에서는 도목틱스(Domotics; 관리운용)이라고도 부른다. 인텔리전트 빌딩의 각종 자동화 기법(조명이나 온도 제어, 문과 창 제어, 보안 시스템 등)은 가정 자동화에도 적용할 수 있으며, 이 밖에 안방극장 제어, 자동적이고 효율적인 에어콘, 방범 시스템, 의료 시스템 접속 등이 이에 포함된다.

스마트홈은 유비쿼터스시티(U-City)을 향한 게이트웨이(Gateway)이기도 하다.

올해 CES(국제전자제품박람회, The International Consumer Electronics Show) 2015에서 우리나라의 삼성전자와 LG전자, 일본의 파나소닉과 소니 등은 중앙 홀에 대규모 부스를 차렸다. 이들 가전업체의 화두는 단연 ‘스마트홈’이었다.

그 중에서도 삼성전자의 스토리텔링이 강한 인상을 남겼다. 삼성전자는 특히 사물인터넷(IoT) 분야를 따로 마련해 각종 센서 상품을 나열했다. CES 개막 첫날 소개된 센서는 6개이다. 습도 센서와 노크 센서, 각종 센서가 연결되는 허브 등이다. 여기에 스마트워치로 조작하는 BMW의 전기차 ‘i3’까지 더하면 주차장부터 현관을 지나 거실에 이르기까지 집에서 이뤄지는 사람의 모든 동선을 스마트홈으로 꾸밀 수 있게 됐다.

삼성전자의 스마트홈 시나리오를 보면, 사용자가 자동차를 몰고 집으로 돌아오면서‘기어S’로 자동차에 주차 명령을 내리면 자동 주차가 완료된다. 이어 사용자는 스마트폰으로 문을 열고 거실에 들어서자마자‘스마트 센서 허브’에 와이파이로 연결된 TV와 전등, 에어컨 등을 스마트폰으로 켠다.

누군가 현관문을 두드리면 현관에 설치한 노크 감지 센서가 방문객이 왔음을 알아차리고, 현관 위 카메라가 영상을 촬영하며 카메라 장면은 TV 화면 한쪽 구석에 나타난다. 방문객이 누군지 TV 화면에서 바로 확인할 수 있는 것이다.

특히 이번 삼성전자의 센서는 독립 제품으로 따로 구매해 설치할 수도 있다. 습도 센서를 주방의 싱크대 밑에 설치하고, 수도 밸브를 여닫는 장치를 설치하면 스마트폰 응용프로그램(애플리케이션)으로 물이 새는 것을 감지해 수도관을 잠글 수도 있다. 이러한 움직임에는 느슨해진 가치사슬(Value chain)을 스스로 해체하고 개방형이 되는 생태계에서 플랫폼 기업으로서 입지를 굳혀가려는 삼성전자의 의지가 담겨 있다고 판단된다.

본고에서는 더욱 느슨해질 수밖에 없는 ICT 생태계에서 플랫폼 역할이 더욱 중요해지는 상황이 전개되는 가운데, 생태계 관점에서 IoT 기반의 스마트홈 플랫폼 유형을 조명해보고자 한다.

이를 위해 먼저 ICT 생태계를 ICT 가치사슬 위치와 생태계 통제방식에 따라 유형화하고, 네 가지 유형별로 예가 되는 ICT 기업들을 언급한 후, IoT 기반 스마트홈 생태계의 관련 플랫폼 유형들과 그 대표 사례들을 언급하고자 한다.

ICT 생태계 내 플랫폼 유형화

인터넷이 등장하고 ICT융합 현상이 진전되면서 ICT산업 가치사슬이 느슨해지는 현상을 경험하게 된다. 기술과 서비스, 산업, 사업자 간 경계 붕괴와 산업 내 또는 산업 간 시장구조 변화로 인해 관련 기업들의 경영전략은 복잡해지고, 전통적인 경제경영이론으로는 설명이 쉽지 않은 파괴적 혁신(Disruptive innovation), 개방형 혁신(Open innovation), 플랫폼 전략(Platform strategy) 같은 새로운 혁신 및 경영전략 이론들이 등장하게 됐다. 특히 모바일 시대가 되면서 애플과 구글이 창출한 개방형 내지 준 개방형의 생태계가 본격화되면서 생태계 개념이 주목받게 된다.

많은 경영 및 경제학자들에 의해 지난 수십 년간 생태계에 대해 정의되었는데, 무어나 이안스티와 레비엔, 펠토니에미 등이 강조한 ‘기업 생태계(Enterprise ecosystem)’의 공통점은 ‘상호 의존하는(Interdependent) 기업들의 느슨한 네트워크(Loosely connected)이다(Moore 2006; Iansiti & Levien 2004; Peltoniemi 2006; 김창욱 외(2012:4) [재인용]). 이안시티와 레비엔(Iansiti and Levien, 2004:69)이 정의한‘기업생태계’는 가치 창출 및 유통에 영향을 주고 받는 공급업자, 유통업자, 외주 기업, 관련 제품과 서비스 제조업자, 기술 공급업체, 기타 조직들 간의 느슨한 망들(Loose networks)이다.

여기서 기업 생태계의 건강을 위해 플랫폼(Platform)의 역할이 강조된다. 생태계의 공통자산(Common assets)으로 정의되기도 하는 플랫폼은 서비스, 도구, 기술 등 형태로서 나타나며, 생태계 내 구성원들이 성과를 높이기 위해 공동으로 활용할 수 있는 것이기도 하다. 예로 월마트(Walmart)는 자신들의 조달 시스템을 공급업자들에게 제공해 고객의 수요 변화에 대해 실시간 정보를 공유하며, 이로 인해 비용 우위를 제공한다.

또한 마이크로소프트(Microsoft, MS)는 툴(Tool)과 기술을 소프트웨어(SW) 업체들에게 제공해 윈도우 OS를 널리 보급하는데 적합한 프로그램 개발을 촉진할 수 있었고, 이는 결국 윈도우 응용프로그램의 안정적 공급을 가져오게 하여 생태계 전체를 건강하게 하는 데 공헌했다.

이처럼 기업생태계의 건강함을 유지하기 위해 기초가 되는 것이 플랫폼이라면 플랫폼전략이 생태계와 함께 논의되어야 한다. 플랫폼이 생태계 내 구성원인 참여기업으로 하여금 가치를 창출하고 전달하게 하는 기반이자 매개자 내지 중추 역할을 하기 때문이다. 이는 ICT생태계에서 이미 경험되고 있는 내용이다.

ICT 생태계를 보면, 인터넷시대가 발전하면서 ICT (Information and communications industry) 산업 내 또는 산업 외에서 생태계가 중요해진다. 통상 ICT산업 가치사슬을 CPND(Content-Platform-Network-Device)로 부르는데, 칸막이식 가치사슬 구조의 의미는 이미 희석된지 오래다.

예컨대 노키아는 애플보다 스마트폰 시장에 먼저 진출했지만 운영시스템인 OS를 플랫폼으로 보지 못하여 애플에 뒤지게 된다. 즉, 노키아의 OS인 심비안은 폐쇄형으로 개발환경을 제약해 개발자 참여를 제약한 반면, 애플의 iOS는 개발자들이 손쉽게 개발환경에 참여할 수 있는 소프트웨어 개발 키트(Software Development Kit , SDK)를 제공하고 앱스토어를 결합시켜 개발자 참여를 독려하는 플랫폼 역할을 성공적으로 수행하였다.

그동안 생태계와 플랫폼의 중요성에 대한 학계 및 업계의 언급이 쏟아지고 있지만, 이 둘을 따로 보는 경향이 농후하다. 특히 국내에서는 생태계는 단순히 대기업과 중소기업 간 상생 관점에서만 관찰되어, 동반성장이나 지역 클러스터 또는 창업벤처 육성 같은 용어들과만 연계되어 이해되어왔다.

한편, 점차 CPND간 경계 와해로 플랫폼의 중요성이 언급되고 있지만 다루는 재화에 따라 주로 제품 플랫폼, 기술 플랫폼, 서비스 플랫폼에 대한 논의로만 국한되는 경향이 강해 재화 중심의 양면시장 기반 플랫폼에 대한 언급들이 대다수를 차지한다.

또한 생태계를 주창하는 학자들도 플랫폼을 생태계의 중요한 구성요소로만 파악하여 플랫폼의 역할이나 플랫폼 기업이 어떤 전략을 추진해야 하는지 등에 대한 논의에 대해서는 언급하지 않고, 플랫폼이 포식자(Predator) 역할을 하는지의 여부만을 언급해 플랫폼 기업을 양분화시키는 모습을 보여왔다.

이안스티와 레비안은 플랫폼 기업을 중추기업(Keystone company)이라 언급하면서 이들이 자신들의 이익만을 내세우는 지배자(Dominator) 역할만 할 경우 생태계 전체가 파괴될 수 있음을 강조하였다.

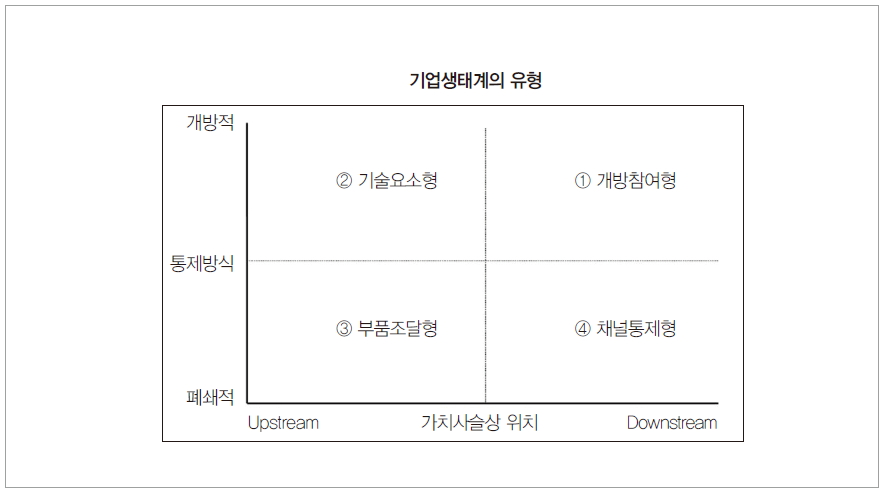

그림1. 생태계 관점에서 이해되는 플랫폼의 네 가지 유형 (자료: 김형욱 외, 2012:13)

생태계의 형성 및 진화 과정을 플랫폼 중심으로 이해한 김창욱 외(2012)가 생태계 내 플랫폼 유형을 구분하여 도식화한 그림 1을 보면, 이들은 생태계 개념과 플랫폼 개념을 결합하여 생태계 내에서의 플랫폼 유형을 새롭게 네 가지로 정의하였다.

수평축으로는 가치사슬 위치에 따라 업스트림(Upstream)과 다운스트림(Downstream)으로 구분된다. 플랫폼이 가치사슬의 다운스트림에 존재하면 주로 최종재(Endgoods)를 생산하는 보완기업들이 참여하고, 업스트림에 존재하면 주로 중간재를 생산하는 보완기업들이 참여하는 구조이다. ICT산업의 CPND로 구분해보면, 콘텐츠(C)와 디바이스(D)는 업스트림이 되고, 플랫폼(P)와 네트워크(N)는 다운스트림이 된다.

한편 수직축으로는 플랫폼기업의 개방도, 즉 생태계 개방 정도에 따라 개방형(Open)과 폐쇄형(Closed)으로 구분된다. 보완기업이 스스로 결정해 생태계에 진입할 수 있으면 개방적이며, 플랫폼의 허락을 받아야 하면 폐쇄적이다.

그림 1에 제시된대로, 김창욱 외(2012)는 플랫폼 특성을 염두에 둔 두 축을 기준으로 하여 네 가지의 플랫폼 유형인 개방참여형, 기술요소형, 부품조달형, 그리고 채널통제형으로 유형화했다. 보완제품이 중간재이면 생태계 내 플랫폼은 기술요소형과 부품조달형으로 구분되고, 보완제품이 최종재이면 생태계 내 플랫폼은 개방참여형과 채널통제형으로 구분된다.

먼저 보완제품이 중간재일 경우 어떤 ICT기업이 해당되는지 살펴보자. 기술요소형 플랫폼의 통제방식은 개방적이다. 플랫폼이 중추기업이 되면 부품기업은 이 플랫폼을 활용해 제품을 시장에 공급한다. 통제가 없기 때문에 플랫폼 기업은 부품기업의 플랫폼 활용 대가인 수수료를 취득하고, 둘 간의 거래가 발생할 수 있도록 인증하는 역할을 수행한다.

이의 가장 전형적인 형태는 기술 및 표준이다. 예컨대 셀룰러 기술에서 퀄컴은 CDMA라는 기술을 플랫폼으로 제공하면서 부품회사와 휴대폰 제조사들은 이 기술을 활용해 부품과 완제품을 제작했으며, 인텔은 자사가 개발한 CPU를 중심으로 메인보드, 그래픽카드 등의 부품업체와 PC 조립업체를 포함하는 ‘인텔 인사이드’ PC 생태계의 플랫폼이 된다.

한편 부품조달형 플랫폼의 통제방식은 폐쇄적이다. 이 생태계에서는 부품기업이 자유롭지 못하다. 즉, 플랫폼 기업의 통제 하에서만 전체 가치사슬이 형성된다. 즉, 부품기업은 플랫폼이 원하는 데로 부품을 제작해서 플랫폼 기업에 납품하면 끝이며, 플랫폼 기업이 부품기업을 선택하여 이 부품을 다시 완제품으로 조립하는 생태계를 구성한다.

이의 가장 전형적인 형태는 설계 및 사양이다. 예컨대 델(Dell)은 PC의 설계도면 및 부품의 사양을 플랫폼으로 제공하고, 부품업체들은 델의 사양에 맞는 부품을 제작하여 델에게 공급한다.

다음은 보완제품이 최종재일 경우 어떤 ICT기업이 해당되는지 살펴보자. 개방참여형 플랫폼의 통제방식은 개방적이다. 플랫폼이 중추기업이 되면, 플랫폼은 개방되고 보완기업이 자사 제품에 대해 스스로 통제하고 책임지는 생태계이다. 중추기업은 플랫폼만 제공하고, 거래는 보완기업과 최종소비자 간에 직접 일어나는 것이다. 이때 플랫폼은 거래 기반만을 제공하는 역할을 수행하며, 플랫폼 제공 대가로 수수료를 취득한다.

이의 가장 전형적인 형태는 오픈마켓이다. 예컨대 이베이는 보완기업과 최종소비자에게 온라인 오픈마켓과 거래규칙을 제공하고, 거래는 보완기업과 최종소비자 간에 이루어진다.

한편 채널통제형 플랫폼의 통제방식은 폐쇄적이다. 여기서 보완기업은 플랫폼의 통제하에 완제품을 제작, 공급한다. 즉, 플랫폼이 원하는 제품을 개발하고 생산, 물류 등의 기업활동을 한다.

이의 전형적인 형태는 유통망이다. 예컨대 닌텐도는 기존 유통망을 중심으로 수많은 게임 제작사들과 관계를 형성하고 있다. 이들은 닌텐도의 게임기에 맞게 게임을 공급해 탑재시킨다. 이들은 닌텐도의 요구 기술에 맞게 게임을 제작해야 하므로 닌텐도와 활발한 정보공유를 유지해야 한다.

송민정 교수 _ 한세대학교 미디어영상학부 신문방송학과